Per una corretta collocazione della diversità di Montauti

di ENRICO CRISPOLTI

Raramente l'esercizio della critica d'arte si configura nell'accezione di un'articolazione dialettica della realtà. E non tanto perché prevalga quella tendenzialità "settaria" che Baudelaire indicava come necessaria alla critica militante, alla critica che proprio nella parzialità accentua la forza della sua contingente affermazione di sostegno o di enunciazione di una nuova problematica. Al contrario, perché preferisce generalmente, alla difficoltà della scelta anche settaria nel suo spingersi su un terreno nuovo e inesplorato, l'inerzia della ripetizione di una posizione acquisita.E' dunque piuttosto settaria per passività di ripetizione, che non per attività di nuova esplorazione, di nuova proposizione. Il settarismo insomma si applica ad escludere il diverso, anziché a privilegiare il diverso,escludendo il comune.

Perciò, per un aspetto, l'avanguardia critica tende ad ufficializzarsi, ad acquisire il potere, a trasformare la propria attività in esercizio di potere, che è potere di conservazione, sia pure in nome (abusato) della tradizione delle avanguardie, saldando cioè (indebitamente) le avanguardie storiche a quelle che ha (impropriamente) de finito neo-avanguardie,in una continuità che è puramente esteriore, di vuoti segni linguistici, in una opposizione spesso radicale di motivazioni. Perciò,per un altro aspetto, quel settarismo è incapace di crescere in una visione dialettica del presente,quanto del resto del passato, cioè in una consapevolezza che la stessa forza d' affermazione della parte si fonda sulla contingenza dello scontro dialettico.

Di qui appunto l'incapacità di un'intelligenza della realtà conflittuale della ricerca, nel presente quanto nel passato. Di qui l'incapacità di lettura di altre esperienze, la loro ignoranza; quindi l' incapacità di condurre e articolare un discorso di qualche effettiva plausibilità storica.

Non si esce davvero da questa condizione (ragione della scarsissima portata d'intelligenza dialettica della ricerca, ripeto sia del presente sia del passato, delle proposizioni critiche attuali, in Italia) attraverso una trasformazione "creativa" dell'esercizio critico. La critica che si dice "creativa" (e che è poi invece così scarsamente inventiva e banale nei fatti) non è altro se non il tentativo di teorizzare l'autoriproduzione del proprio settarismo, giustificandolo come autarchia e separatezza autosufficiente. Il distacco dalla realtà dialettica della ricerca, nel presente quanto nel passato, aumenta. L'esercizio critico si trasforma in invenzione, sconnessa e solipsistica. La convocazione di apparati strumentali ripresi dalle cosiddette "scienze umane" non fa che vestire in modo mistificatorio di abiti di società qualcosa che rifiuta invece profondamente ogni margine di dialettica sociale quanto culturale."Metacritica" dunque, piuttosto, nella realtà del proprio esercizio. E tuttavia l'urgenza dello strumento d'intelligenza dialettica del presente e del passato della ricerca,nella sua reale conflittualità, continua a farsi sentire, motivando l'impegno di una critica diversa e concreta che, abdicando volentieri alle vecchie presunzioni del potere giudicante, appresti tuttavia, tradizionalmente, ma con rinnovato apparato metodologico, gli strumenti di una comprensione subito verificata su una realtà di documenti correttamente ascoltati,e che soltanto una rinnovata mentalità di esasperato idealismo può dichiarare per superflui e non condizionanti. L'esercizio critico è la scoperta, definizione e verifica storica di nessi, l'ipotesi di lettura su questi (appunto verificati) fondata. Anche alla critica nuocciono capacità soltanto "monologiche" di fronte ad una realtà diramata, conflittuale e comunque dialettica. Alla critica, intendo, nella duplicità di prospettiva del proprio esercizio, militante nel presente, storiografico sul passato. Altrimenti il margine di depauperamento si fa sempre più grande e divorante, fino ad una paralisi d'intelligenza: quella che appunto si fa verificando oggi in Italia, sul metro d'un conformismo d'opinioni apparentemente avanzate, di fatto impegnate soltanto ad escludere, in vista della difesa e autoriproduzioni del potere al quale partecipano, il diverso, cioè il vitale, il problematico, la nuova ipotesi di ricerca, così nel lavoro artistico, così nel lavoro critico.

Eppure, al contrario, la realtà seguita a crescere sulla formulazione e la motivazione del diverso, in quanto ulteriore momento dialettico e creativo, in prospettive e in livelli molteplici. E direi che quel diverso è tale intanto almeno sotto un duplice profilo: quello proprio della diversità di intenzioni e configurazioni assunte dalla ricerca (della diversità di ricerca, della ricerca diversa, insomma); e quello della diversità di situazioni, di collocazioni intendo anche in senso geografico (insomma fra centro e "periferia"). Ora, la settarietà passiva e conservativa (e conservatrice, malgrado sbandierate vesti e nominalità d'avanguardia), se ignora programmaticamente la ricerca diversa, tanto più esclude (qui per un misto fra ignoranza e volontà d'ignorare) il diverso per distanza geografica. Non rischia cioè il proprio potere, nè dialogando con ciò che gli è diverso da presso, nè con ciò che è lontano,"periferico",e per questo tanto più diverso.

Esattamente, al contrario, una critica corretta e concreta (non "metacritica") non può non porsi il problema di intendere la diversità sotto ambedue quei profili. Intendere cioè, da una parte, la dialettica realtà della ricerca (la diversità dialettica e conflittuale del panorama sincronico, nel presente come nel pasaato,delle differenti ricerche); dall'altra il senso di una diversità di collocazione socio-culturale, il senso cioè di una ricerca che si configura anche non solo in distanze, ma anche in notevoli separatezze geografico-culturali. Una critica corretta, ed intelligente al livello delle prospettive di partecipazione democratica articolata sull' estensione del territorio nella caratterizzazione dei suoi articolati patrimoni, non può non porsi il problema d'acquisire strumenti adeguati per intendere un intreccio dialettico che passa appunto non solo per la dialettica delle tendenze, ma per il diverso segno socio-culturale che alla diversità di queste in quanto "poetiche" magari generalizzate s'aggiunge attraverso una realtà operativa localizzata in senso "periferico".

Non da ora insisto sulla necessità di adeguare gli strumenti critico-storiografici ad una capacità di intelligente ricognizione "periferica" (se volete provinciale") dell'arte italiana contemporanea, come indagine non soltanto capace di recuperare ad una conoscenza collettiva nazionale tante personalità ingiustamente marginalizzate dai dominanti interessi centrali (che poi, per esempio, possono essere identificati nella spinta dell'industria culturale del nord a marginalizzare anche sotto il profilo culturale il Mezzogiorno, terra soltanto di sfruttamento e d'emigrazione - anche appunto culturale), ma come ricognizione di nodi patrimoniali problematici molto specifici e configurati in matrici culturali il cui segno è poi essenziale, il più delle volte, per intendere le peculiarità più profonde proprio anche delle maggiori emergenze del dibattito nazionale e internazionale (come non avvertire la profonda diversità di radici culturali, socialmente, antropologicamente localizzabili, fra il milanese, pragmatico, industriale, futurista Fontana, e il centro-italiano, umbro, esistenziale, agrario, Burri: per fare due esempi sicuramente "internazionali"?).

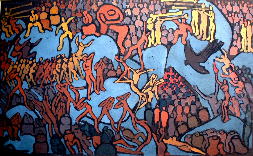

Tutto questo si dice qui per introdurre ad una corretta collocazione ed esplicazione del "caso" Montauti, un pittore per molti aspetti diverso, e per il quale il legame ad una propria matrice atropo- logica, ecologica e culturale, quale impronta determinante della sua "personalità" artistica, è quanto mai evidente, e tuttavia in una corrispondenza che vale, esattamente, per il pittore di Pietracamela il rinvenimento originale e l'invenzione figurale dei modi stessi di esplicitarsi di tale matrice. Intendo cioè dire che, se tale matrice è così netta e determinante, tuttavia, al di là della sua evidenza antropologica ed ecologica di fondo, i modi del suo configurarsi in iinmagine, la loro realtà iconologica insomma, sono poi tipiche invenzioni di Montauti, in corrispondenza originale alla pressione di tale matrice, per Montauti appunto essenziale e determinante.

Ma a questo punto occorre dire che in certo modo Montauti assomma le due diversità: cioè sia quella di posizione di ricerca, sia quella di collocazione geografica e socio-culturale defilata. Egli propo- ne, attraverso una sorta di molto personale declinazione di situazioni di "art brut", una corrispondenza appunto ad una propria riconosciuta origine antropologico-socio-culturale pagando il tributo a questa nella scelta di una collocazione operativa volutamente marginale e "periferica", recuperandola anzi dopo qualche anno di esperienza ("centrale", se ve ne possono essere) a Parigi.

Il suo "caso" va dunque correttamente collocato sia appunto in una scelta "brutalista" molto originale, e naturalmente in rottura dialettica con il panorama più ufficializzato e conclamato della ricerca contemporanea, sia in un lavorar "periferico" inteso come separatezza voluta, intenzionata a corrispondere all'economia di una adesione quotidiana a quella propria matrice, contadina e montana- ra, riportata quasi al suo "imprinting" ecologico ed etologico originario.

Ma appunto per la via di una partecipazione ideale ai termini dell' "art brut" (senza irreggimentazioni, ma con una chiarezza di intenzioni a corrispondere ad una sorta di vocazione) Montauti si riconnette ad un discorso europeo, vi inserisce le proprie motivazioni immaginative, il proprio patrimonio di corrispondenze antropologiche. Un singolare caso "periferico" con frequentazioni "internazionali".

In certo modo si potrebbe pensare al "vàgero" Lorenzo Viani, alla violenza radicata in una profonda diversità di matrice antropologica e culturale, che egli veniva a portare nei primi due decenni del secolo nel quadro delle (al confronto) più educate tensioni espressioniste e tardosecessioniste non soltanto in Italia. Viani che anche a Parigi definì polemicamente la propria diversità. Mentre, per un altro aspetto, mi vien fatto di pensare a un Gerardo Dottori,che nel vivo del dinamismo plastico (più che mai "internazionale") futurista veniva a portare le ragioni antropologiche e socio-economiche di una diversa realtà agraria umbra, rinnovandone la corrispondenza immaginativa in un'invenzione emblematica iconologica, al di là dell'apparente contraddizione fra dinamismo e contemplazione mistica del verde paesaggio umbro. Sono casi italiani nella configurazione dei quali la diversità geografica, antropologica e socio-culturale è quanto mai determinante. E si ritorna così all' "unicità" del "caso" Montauti, alla sua molteplice "diversità", alla sua posizione indipendente e in certo modo solitaria, connessa storicamente a mozioni per aspetti analoghe (appunto nel panorama europeo dell' "art brut", che è un aspetto dell'Informale europeo negli anni Quaranta e Cinquanta in particolare), e tuttavia giustificabile proprio interamente nell'originale aderenza ad una propria matrice antropologica ed ecologica, assunta come valore personalmente più tipico e rispondente, e come "valore contro" del quale farsi bandiera di verità umana e di contestazione culturale.

(dal Catalogo del "Premio Michetti" di Francavilla al Mare, 1979)

|